Изобразительное искусство Узбекистана

Изобразительное искусство Узбекистана – это уникальный сплав истории и современности, традиций и смелых решений. Это и древние петроглифы, и средневековые миниатюры, и затейливые орнаменты, украшающие буквально все вокруг, а также музей посреди пустыни с тысячами картин – от пейзажей узбекских художников до хранящихся здесь абстракций Кандинского.

Древнее искусство - петроглифы

Тяга к искусству была у людей даже десятки тысяч лет назад – живя в пещерах и каждый день борясь за выживание, они находили силы и вдохновение, чтобы создавать наскальные рисунки – петроглифы. Всего в Узбекистане насчитывают более 150 мест, где сохранились эти древние изображения.

Самыми известными петроглифами в Узбекистане считаются петроглифы Зараутсая в Сурхандарье (некоторые из них имеют возраст более 12 тысяч лет) и петроглифы Сармышсая (Навои), включающие около 4 тысяч наскальных рисунков, созданных до 10 тысяч лет назад. В окрестностях Ташкента также есть несколько знаменитых мест с наскальными рисунками – это петроглифы Ходжикента, Бельдерсая и Каракиясая.

С помощью этих рисунков люди смогли рассказать нам о том, как они жили, охотились, какие ритуалы они совершали, и какие животные их окружали. На петроглифах встречаются изображения уже вымерших саблезубых тигров, первобытных быков-туров и диких лошадей.

Большинство древних изображений высечены в камне, но есть и образцы первобытной живописи. В Зараутсае находится знаменитый грот Зараут-камар, в котором сохранились рисунки сцен охоты на быков, созданные тысячи лет назад с помощью красно-коричневой минеральной краски. Эти уникальные изображения включены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО.

Античное искусство Узбекистана

Несмотря на то, что с античным искусством обычно ассоциируют только Древнюю Грецию и Рим, на территории Узбекистана в период античности тоже существовали развитые города и целые государства – например, Кушанское царство по своей величине и значимости было когда-то сравнимо с Римской империей.

С тех времен сохранились руины древних городов, таких как Александрия Оксианская (Кампыртепа в Сурхандарье), основанная самим Александром Македонским в IV веке до н. э.; Дальверзинтепа (Сурхандарья, I-IV века н. э.) – один из самых крупных торговых центров Кушанского царства; Халчаян и Фаяз-Тепа (Сурхандарья, I-III века н. э.); а также построенные более 2 тысяч лет назад крепости Топрак-кала и Аяз-кала (Каракалпакстан).

Все эти археологические памятники сохранили для нас большое количество образцов искусства. Наиболее известны ювелирные изделия (например, знаменитый золотой 36-килограммовый клад Дальверзинтепы) и скульптуры – такие, как Голова Кушанского принца, выполненная в буддийском и греческом стиле. Сохранились и некоторые фрагменты античной живописи – это фрески из городища Фаяз-тепа с изображениями придворных, а также Будды и других божеств.

Средневековое искусство

Раннее средневековое искусство Узбекистана ярче всего представлено на фресках из залов древних городищ Афрасиаб (Самарканд, VII век) и Варахша (близ Бухары, VI-VIII века). Они завораживают своими сюжетами, изображающими придворную жизнь, правителей городов, а также иностранных послов. Фрески неоднократно выставлялись в Узбекистане и за рубежом, в том числе в Лувре (выставка «Splendeurs des oasis d'Ouzbekistan», 2022–2023 годы) и Британском музее (выставка «Silk roads», 2024–2025 годы).

После того, как в VIII веке территорию современного Узбекистана завоевал Арабский халифат, начало развиваться исламское искусство – а в нем, как известно, было запрещено изображение людей и животных. Поэтому главными образцами средневекового искусства стали: включенная в список ЮНЕСКО золотая роспись «тазхиб», а также каллиграфия и разные виды орнамента, которые украшали книги, ремесленные изделия и многие элементы архитектуры Узбекистана.

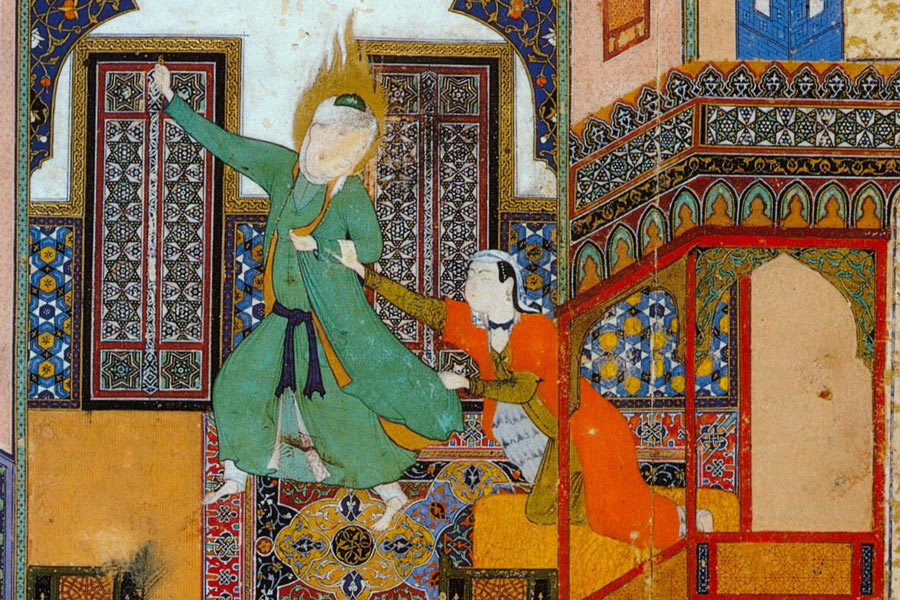

Жемчужиной восточного искусства позднего средневековья считается миниатюрная живопись, которая вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. Ее расцвет приходится на правление династии Тимуридов, когда творил один из выдающихся художников того времени – Камолиддин Бехзад (1455–1535). В его миниатюрах, написанных по сюжетам литературных произведений или исторических хроник, сочетаются проработанность композиции, детализация в изображении мимики, костюмов, общей обстановки, гармоничный цветовой баланс, живость и динамика каждой работы.

Посмотреть миниатюры художника и его ближайших последователей сейчас можно в Государственном музее искусства миниатюры имени Бехзада. Кроме того, многие оригиналы работ Бехзада хранятся в крупных музеях и библиотеках мира, среди которых Британская библиотека (Лондон), Музей Метрополитен (Нью-Йорк), Российская Национальная Библиотека (Санкт-Петербург) и собрание дворца Топкапы (Стамбул).

Интересны трактовки миниатюры, сделанные известным писателем и философом Ахмадом Донишем (1827–1897), который самостоятельно иллюстрировал свои рукописи. Одна из известных его работ «Редкие события» содержит миниатюры, в которых можно проследить традиции Востока и появление европейских тенденций.

Традиция миниатюрной живописи в Узбекистане развивается и сегодня. Один из известных представителей этого направления – Анвар Бобобеков, представивший 35 миниатюр на своей персональной выставке в августе 2024 года.

Искусство Узбекистана конца XIX – первой половины XX века

В конце XIX века территория современного Узбекистана была завоевана Российской империей, после чего в регион стали проникать традиции европейского искусства. Они смешивались с восточными элементами, в результате чего сложился узнаваемый стиль узбекских художников XX века.

Почву для их творчества создали русские художники, приезжавшие в Туркестан в конце XIX века – Рихард-Карл Зоммер (1866–1939), Василий Верещагин (1842–1904) и другие. В их картинах ярко отразилась атмосфера древних узбекских городов – с их величественной старой архитектурой, махаллями, мечетями, базарами, бытовыми сценами и людьми в национальных нарядах.

Лучше всего это видно в «Туркестанской серии» Василия Верещагина, где можно рассмотреть еще не отреставрированные знаменитые строения, такие как Медресе Шердор (входит в состав архитектурного ансамбля Регистан) и Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, а также многие элементы жизни того времени – суфиев-дервишей, музыканта с дутаром, верблюдов, резные деревянные двери и колонны. Эти картины были куплены Павлом Третьяковым, и до сих пор хранятся и выставляются в Третьяковской галерее в Москве.

Чуть позже, в начале XX века, узбекская жизнь во всех ее красках была запечатлена на картинах русского и советского художника Павла Бенькова (1879–1949) – удивительно колоритны его работы «Старая Бухара», «Девушка-хивинка», «Виноградный базар» и «Бухарский чиновник». Приехав в Самарканд в конце 1920-х годов уже зрелым художником, имея за плечами педагогический опыт в России и выставки в Париже, именно в Узбекистане Беньков создал свои лучшие, проникнутые импрессионизмом, картины.

К 1920-1930-м годам в Узбекистане сформировался свой особенный стиль и появилось одно из самых крупных течений узбекского изобразительного искусства XX века – «среднеазиатский авангард». Он представлен в работах Александра Волкова (1886–1957), Усто Мумина (1897–1957), Урала Тансыкбаева (1904–1974), Николая Карахана (1900–1970) и других художников.

Одним из самых ярких авангардистов был Александр Волков, сочетавший в своем творчестве достижения модернизма, кубизма и восточных элементов. Наиболее известная его картина, «Гранатовая чайхана», поражает насыщенной цветовой гаммой и современностью исполнения. Сейчас она также хранится в фондах Третьяковской галереи.

Вдохновлены восточной тематикой и картины Александра Николаева. Он был учеником Казимира Малевича, но в молодости уехал в Узбекистан, где жил и работал под именем Усто Мумин. Среди его полотен: «Жених», «Дорога жизни» и «Радение с гранатом», в которых чувствуется утонченность, духовная чистота и восточная философия.

Яркостью красок покоряет и творчество Урала Тансыкбаева (1904–1974) – мастера пейзажа, который за ранние свои работы был назван «узбекским Гогеном». Среди его знаменитых картин «Портрет узбека», «Багряная осень» и «Вечер на Сырдарье». Ближе познакомиться с биографией и творчеством этого художника можно в мемориальном музее Урала Тансыкбаева, который был открыт после масштабной реставрации в 2025 году. В честь 120-летнего юбилея Урала Тансыкбаева в 2025 году в галерее НБУ была организована выставка из более чем 100 работ художника. При этом 70 из них прошли предварительную масштабную реставрацию с участием французских специалистов.

В настоящее время бережно сохраняется и пропагандируется искусство узбекских авангардистов начала XX века. Множество работ входит в коллекцию всемирно известного музея Савицкого в Нукусе, некоторые картины находятся в коллекциях и других художественных музеев страны. В 2024 году состоялась масштабная выставка «Узбекистан: авангард в пустыне» в Венеции и Флоренции, где было представлено более 170 картин художников-авангардистов XX века из коллекций Государственного музея искусств в Ташкенте и музея И.В. Савицкого в Нукусе. Теме узбекского и русского авангарда 1920–1930-х годов посвятили и выставку «Свет между мирами» (2025) в музее «Новый Иерусалим» в Московской области.

Вторая половина XX века

Во второй половине столетия в живописи Узбекистана чувствуется проявление реализма и психологизма. Эти направления можно увидеть в картинах «Портрет Каримы», «Утро. Материнство» и «Солнечная осень» Рахима Ахмедова (1921–2008); а также в работах «Невеста», «Портрет старика из Сайроба» и «Портрет женщины» Рузы Чарыева (1931–2004).

К середине и концу XX века принадлежит и большинство работ знаменитого узбекского художника Чингиза Ахмарова (1912–1995). В своих картинах он обращался к разной тематике: женская восточная красота отразилась, например, в его полотнах «Женщина в зеленом», «Бухарский танец» и «Хорезмский танец», в них же чувствуется связь со старинными восточными миниатюрами и проявляется характерная для художника голубая и зеленая цветовая гамма.

Связь с литературными сюжетами наиболее ярко проявилась в монументальных работах Чингиза Ахмарова, среди которых оформление фойе ташкентского театра оперы и балета имени Алишера Навои и работа над знаменитой станцией «Алишер Навои» Ташкентского метро.

Современное изобразительное искусство Узбекистана

На современном этапе в узбекском искусстве смешиваются национальные и модернистские западные течения. Известные художники Леким Ибрагимов (родился в 1945 году), Баходир Джалал (1948 г.р.), Алишер Мирзо (1948 г.р.), Аслиддин Исаев (1948 г.р.), Акмаль Нур (1959), Бабур Исмаилов (1973 г.р.), Юра Усеинов (1962 г.р.) в своем творчестве продолжают традиции XX века, но также не боятся и смелых экспериментов.

Большинство их работ посвящено культурному наследию страны – его отражению и переосмыслению. Довольно классическая трактовка наблюдается в картинах «В саду созревших гранатов» и «Первая любовь» председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нура. Помимо творческой работы этот знаменитый художник занимается организаторской и педагогической деятельностью – так, вместе с художницей и искусствоведом Мунис Нур он основал школу и галерею Nur art school.

Тенденция к метафоричности, исторической и религиозной тематике прослеживается в творчестве Аслиддина Исаева и Баходыра Джалала. Она видна в таких работах, как «Согдиана», «Хазрати Хызр», «Преграда» Исаева и в «Хиве» или утерянной фреске «Рождение Танца» Джалала.

Доисламское искусство, а именно настенные росписи Афросиаба и Варахши вдохновили Лекима Ибрагимова на создание масштабного полотна «Тысяча ангелов и одна картина», имеющего большой философский смысл, а также беспрецедентные для узбекского искусства размеры – 66 м в длину и 8 м в высоту.

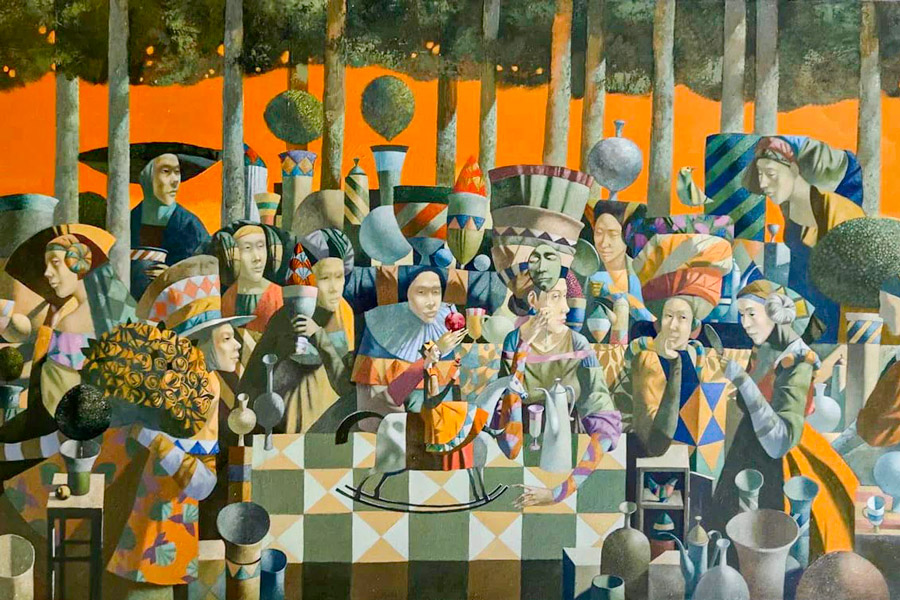

Многие художники, такие как Бабур Исмаилов и Юра Усеинов работают как в традиционных, так и в новых жанрах, таких как видеоарт и инсталляции. Искусство Бабура Исмаилова, как он сам отмечал в интервью, – это «гротескное смешение культур», синтез Востока и Запада, что ярко проявилось, к примеру, в его работах «Дуальность», «История заблудшей собаки» или «Сказка о принце на белом коне». Художник сейчас известен не только как узбекский живописец и график – он также является основателем галереи Artikul32, участвует в организации арт-проектов, а недавно спроектировал открывшийся в 2022 году комплекс «Вечный город» в Самарканде.

Поиски художников продолжают их коллеги следующего поколения, среди которых ярким дарованием отличаются Диер Разиков, Serafim Dim, Гайрат Ибрагимов, Тимур Рахметов, чьи работы можно часто увидеть на персональных выставках. Так, интересна выставка молодого художника Serafim Dim под названием «AJDAHO — Хранитель ремесла» (2025) в Regeneration Art Gallery, где в экспрессивной манере переосмысливаются древние мифы и символы.

Любопытны и смелые работы молодых художников из Каракалпакстана Темура Шардеметова, Саламата Бабаджанова, Бахтыяра Серекеева и Наурыза Айтмуратова. Многие из их картин вдохновлены творческой поездкой в Италию и Францию (2025), которая была организована для них галереей Regeneration. Более 100 работ этих художников составили основу масштабной выставки (2025) в Центральном выставочном зале в Ташкенте.

Где увидеть изобразительное искусство в Узбекистане

Конечно, наиболее полные собрания картин узбекских художников находятся в многочисленных музеях и галереях страны. Самые известные – это Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте, а также музей И.В. Савицкого в Нукусе, который называют «Лувром в пустыне».

В их коллекциях хранятся и уникальные работы художников других стран. Например, музей Савицкого обладает редкими работами московского авангарда, а в фондах Государственного музея искусств среди других уникальных экспонатов есть три «Композиции» знаменитого художника-абстракциониста Василия Кандинского.

Кроме того, в крупных городах страны регулярно проходят выставки и фестивали. Среди наиболее известных: фестиваль творчества молодых художников Regeneration Art Fest (2024); а также Бухарская биеннале (сентябрь — ноябрь 2025), уникальность которой была признана в том числе знаменитыми английскими изданиями Financial Times и Frieze.

Многие проекты организуются Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Один из самых ярких – открытие в 2020 году Центра современного искусства в Ташкенте, которым руководит приглашенный специалист, уроженка Лондона доктор Сара Раза. Центр располагается в атмосферном отреставрированном здании 1912 года и стал арт-пространством для международных выставок, исследований и просто художественного общения.

Узбекистан – это страна, полностью пронизанная искусством. И чтобы его увидеть, иногда даже не обязательно отправляться в музей – можно, например, прогуливаясь по городу, рассмотреть сложные орнаменты на старинных зданиях исламской архитектуры. Или же обратить внимание на многоэтажные дома советского времени с яркими панно из мозаик – удивительно, но таких произведений искусства в Ташкенте больше, чем где-либо в мире.

Современное изобразительное искусство Узбекистана:

Музеи и галереи Узбекистана

Интервью с одним из самых известных художников Узбекистана - Акмалем Нуром. Октябрь, 2012.